Vor genau drei Wochen ist meine Schwester mit einem der letzten Flieger aus Peru nach Deutschland zurückgereist. Sie hatte uns zwei Wochen besucht, Geburtstage mit uns gefeiert, die Sommertage genossen und zuletzt noch überlegt, ob sie den Flug nicht um ein oder zwei Wochen nach hinten schiebt, weil sie sowieso gerade Zeit hatte. Es war ziemlich schnell klar, dass das nicht möglich sein würde – es sei denn, sie wollte für unbestimmte Zeit im Land bleiben. Zwei Tage später machte die peruanische Regierung die Grenzen dicht und die Ausgangssperre für die gesamte Bevölkerung begann. Das ist jetzt 19 Tage her. Es fühlt sich an wie 19 Wochen. Die erste Woche in der Wohnung war ungewohnt, die zweite lustig, die dritte ist mühsam. Momentan ist die Quarantäne bis zum 14. April angesetzt. Und dann? Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Menschen auch danach in ihren Wohnungen bleiben müssen.

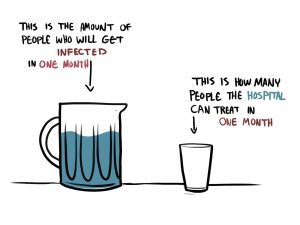

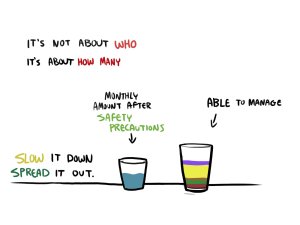

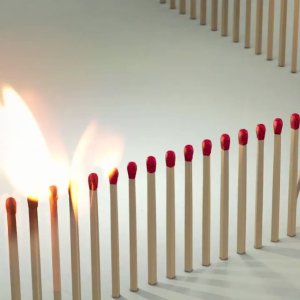

Bis heute gibt es in Peru 1.595 Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind, und 61 Todesfälle. Das ist verschwindend gering im Vergleich zu den Zahlen anderer Länder. Aber Peru zieht ihre strengen Maßnahmen durch, aus Angst vor einem Kollaps des Gesundheitssystems.

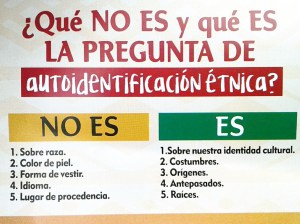

Mein neuer Arbeitgeber, die digitale Nachrichtenagentur Ojo Público, für die ich seit Mitte März (also seit der Ausgangssperre) arbeite, hat letzte Woche diesen informativen Artikel „Guía Práctica para el Estado de Emergencia“ veröffentlicht, den man z.B. über deepl.com ins Deutsche übersetzen lassen kann.

Jeden Tag wird die Ausgangssperre weiter verschärft, weil sich nicht alle Peruaner*innen an die Regelungen halten (können), die Gründe dafür sind vielfältig. Oft ist es die existenzielle Not, weil kein Arbeitslosengeld, Kurzzeitvertrag oder Hartz IV die Menschen auffängt, wenn das Einkommen von einem Tag auf den anderen wegbricht. Manchmal ist es aber auch das schlichte Bedürfnis, an die frische Luft zu kommen. Um das zu verhindern, hat die Regierung in den letzten Tagen immer strengere Regeln erlassen:

- totale Ausgangssperre von 17 Uhr bis 6 Uhr morgens

- Männer dürfen nur noch montags, mittwochs, freitags raus (für Einkäufe oder andere wichtige Dinge) und Frauen dienstags, donnerstags und samstags. Kinder sollen die ganze Zeit zuhause bleiben.

- Sonntags ist Sperrstunde für alle

- Spazierengehen, joggen oder andere sportliche Aktivitäten sind verboten

- Draußen gilt Mundschutzpflicht

- Vor Betreten der Supermärkte desinfizieren Mitarbeiter*innen die Hände der Kund*innen

- Abends um 20 Uhr vermischen sich immer mehr Sirenen und Lautsprecherdurchsagen der Polizei mit dem allabendlichen Applaus und den nostalgischen Liedern wie „Contigo Perú“

All das führt jetzt zu absurden bis erschreckenden Szenen im Alltag. Als vorhin eine Frau mit ihrem Hund rausging (an einem Freitag, also Männer-Tag), gingen die Nachbar*innen auf die Balkone und brüllten ihr zu: Quédate en casa! Bleib zuhause! Was fällt dir ein?! Die meisten Peruaner*innen nehmen die Ausgangssperre sehr ernst.

Mattes war vorhin einkaufen und traf im Supermarkt auf lauter ratlose Männer, die sich im Haushalt normalerweise vollständig auf ihre Frauen verlassen, die für sie einkaufen, kochen, waschen, putzen. Die Rollen sind in Peru klar verteilt und der Machismus tief verwurzelt. Jetzt also Männer jeglichen Alters vor Regalen von Gemüse, Nudeln, Soßen, Haushaltsdingen. Schneller Griff zum Telefon: Schatz, welche Nudeln meintest du nochmal genau? Und wo finde ich das Putzmittel, das du immer benutzt?

Vor den Supermärkten achten Polizeikräfte peinlich genau auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Wartenden. Aber wenn die Menschen dann in den Laden gehen, tummeln sich alle wieder so eng wie vorher. An den Kassen: Tumult.

Statt joggen oder surfen zu gehen, laufen wir alle paar Tage die 14 Stockwerke bis zu unserer Wohnung runter und wieder rauf. Das Surfbrett bocken wir auf eine kleine Bank und paddeln dann mit Blick in den Park. Mit den Kindern haben wir Parcours ausgedacht, mit Bockspringen, Seilhüpfen, Poweryoga und Klopapier-Fitnessübungen.

Wir hoffen darauf, dass bald alles wieder so sein wird wie vorher und wissen, dass es nie wieder so sein wird. Dass diese Wochen eine Zäsur sind, mit ungewissem Ausgang. Dass daraus hoffentlich viele neue gute Dinge entstehen werden.

In all diesen beunruhigenden, neuen, unsicheren, stressigen, tumultigen und dann auch wieder ruhigen Tagen zum Schluss ein Lied für euch, mit dem die Schule der Kinder diese Woche ihre clases a distancia begann: „La vida está por empezar“, das Leben fängt gerade an. Zum Heulen schön.